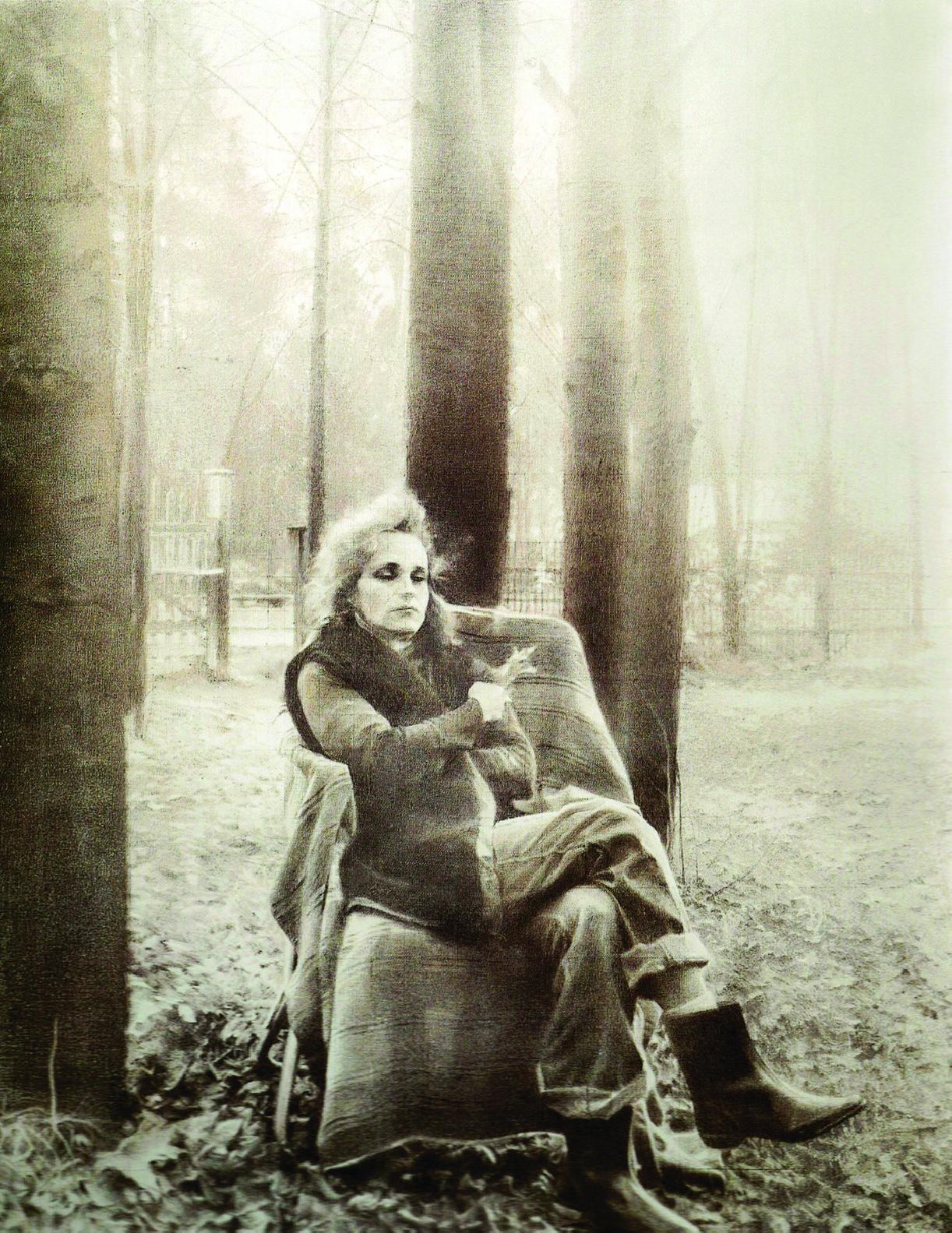

Кира. Осенний портрет. 1978 год

Кира. Осенний портрет. 1978 год

Начну с картины О. В. Васильева «Встреча в Москве» (1998). Искусствовед Э. Воллах так трактует увиденное: «Изображены шесть старых друзей художника — Эрик Булатов, Юлий Вечерский, Лев Дурасов, Николай Касаткин, Михаил Меженинов и Виктор Каневский1. Эрик Булатов в нижнем левом углу картины. Он занимает совершенно отделенное от других пространство. Существует в отдельном мире. Четко очерчен. Светится. На эту встречу, а она действительно произошла в 1998 году, Булатов приехал из Парижа2. Остальные еще живут в Москве, и они собраны, подобно героям чеховской пьесы или русской картины XIX века, в группу неясных фигур на коричневом фоне. Такова их реальная нынешняя жизнь, они игнорируют даже друг друга».

Фантазия искусствоведов очень часто работает по определенному социальному заказу, и мне неприятно было читать трактовку Воллах, какой‑то яд вливался при этом в душу. И вдруг спустя несколько лет я обнаружил следующие строки Н. И. Касаткина: «В МСХШ3 попал в среду, открывшую для меня другой мир. Самые близкие друзья всю жизнь — из МСХШ: Эрик Булатов, Виктор Каневский, Лев Дурасов, Олег Васильев. В <…> статье Э. Воллах о картине Олега “Встреча в Москве” читаю о нашей компании, о тех, кто остался в Москве: “Они игнорируют даже друг друга”. Нелепость. Несмотря на то, что наши художнические пути были разными, по‑человечески мы всегда были близкими друзьями, поддерживали друг друга, общались до самого конца. Первым ушел Юлик Вечерский. Сейчас уже нет ни Миши Меженинова, ни Лёвы Дурасова, ни Олега Васильева». Когда я прочитал это, мир вновь воцарился в моей душе. А фантазии искусствоведов недорого стоят.

Намереваясь повести речь о художнике Васильеве, я, связанный объемом небольшого журнального очерка, не стал писать стандартную биографию (тут вообще‑то потребовалась бы солидная книга), а решил лишь пунктирно, эскизно обозначить основные моменты творческого и жизненного пути мастера; и, конечно, как коренному москвичу мне была важна здесь старая Москва, сохраненная Васильевым в его произведениях, — Москва моего детства, та Москва, от которой сегодня почти ничего не осталось...

«Больше тридцати лет я прожил в Сокольниках, — вспоминает О. В. Васильев, — в угловом доме на перекрестке Маленковской и Митьковской4 улиц. Дом был замечателен не только своим внешним видом, хотя и видом тоже. Можно сказать, вся история советской власти, дух времени нашли себе яркое выражение в тех метаморфозах, которые претерпел этот дом за 60 или 70 лет своей службы. <…> Два этажа. Низ кирпичный, верх бревенчатый, простой, никаких украшений. Внизу службы: котельная, гараж, кухня, прачечная. Три каморки по 5 метров для истопника, дворника и прачки. Ватерклозет, бильярдная, двухсветный холл, парадный выход и черный ход. Две лестницы наверх. По лестнице от черного хода можно подняться на чердак. Крыша крутая, с одной трубой и многими чердачными окнами. Под домом — подвал для угля. Второй этаж — жилой. Окна большие, комнаты светлые, свой ватерклозет, ванна, душ, телефон. Маленковская улица от парка “Сокольники” довольно круто спускается к Русаковскому шоссе, и, чтобы выровнять площадку для дома, была сделана насыпь — постепенно поднимающийся над тротуаром постамент, заключенный в цементный короб, на котором высокий забор из прочных широких досок, покрашенных в зеленый цвет, выглядел совершенно неприступно. С Митьковской улицы, там, где высота забора достигала максимума, весь комплекс вместе с домом казался крепостью».

Этот дом в Сокольниках станет потом одним из главных «героев» картин О. В. Васильева. После революции «дом “уплотняли”. Состав жильцов все время менялся. Одни въезжали, другие выезжали, но больше въезжали». Бывший частный особняк превратился в коммунальную «воронью слободку». Вот и семейство Васильевых поселилось здесь. Пролетят годы, Олег Владимирович с некотором удивлением запишет: «Дом наш на Маленковской улице был сумрачный и склочный, но я не замечал этого. Нашу семью склоки не затрагивали, а привычка все что угодно обращает в норму. Но тот, кто приходил к нам впервые, остро реагировал на полумрак, царивший в доме, и густой воздух, насыщенный испарениями коммунальной жизни. Помню, как Игорь Холин5, пробравшись через темный проход мимо поломанных вещей, прислоненных к стенам, миновав три ступеньки и полутемный холл‑коридор, резюмировал: “Сюда входишь — и сразу куда‑то попадаешь”».

Детские годы Олега текли без потрясений. Семья. Взросление. Школа. Увлечение рисованием. «Я любил, когда папа рисовал вместе со мной: я — лес, он — домик с трубой, я — дым, он — медведя или кота в сапогах». Гулянье в сокольническом парке. Срисовывание открыток (Шишкин, Гермашев). Третьяковская галерея — Васнецов, Репин, Левитан, А. Иванов… Все разрушила война. Олега эвакуировали в Киров (Вятку). После войны он продолжил учиться в средней школе и параллельно начал посещать художественную студию районного Дома пионеров на Русаковском шоссе около кинотеатра «Молот». Занимался у некоего Петра Петровича (фамилия забылась), однажды так отрекомендовавшего Олега отцу: «Божией милостью пейзажист». Дальше — больше, призвание брало свое: поступил в Московскую среднюю художественную школу. Учился там с 1947 по 1952 год. Летние практики проводились в Поленове на Оке, где «мир виделся с расстояния, как на этюдах Поленова, Коровина, особенно Левитана. Писать было легко, так как краски, трава, небо представлялись явлениями одного порядка». Сохранился этюд с практики — «Ока», написанный в 1949 году.

Поступление в Суриковский институт. Как и большинство поступающих, Олег мечтал стать живописцем, а оказался на графическом факультете. После третьего курса попытался получить перевод. Ректор — Ф. А. Модоров6 — обещал просьбу исполнить, если студент Васильев получит на экзамене «пятерки» по всем предметам. «Пятерки я получил, сделал выставку, развесив в аудитории на живописном факультете свои работы: в основном летние этюды маслом. Но меня не перевели. Модоров сказал: “Вот и хорошо! Будешь хорошим графиком”. Я выбрал станковую графику».

Пришлось продолжить учебу в мастерской Е. А. Кибрика7. Дипломной стала тема «Москва», вылившись в серию линогравюр. «Я начал экспериментировать. <…> Кибрик понимал мое состояние и не мешал. Диплом я вытянул. Один из листов представлял фигуру, стоявшую на верху углового дома на Пушкинской площади».

С институтом О. В. Васильев попрощался в 1958 году. Как станковый график он уже был известен по многим молодежным выставкам и даже «засветился» иллюстрацией в журнале «Юность». Тогда же им создана серия гравюр «Метро», названная автором «фаворской» (отсылка к творчеству В. А. Фаворского). «Линогравюры при просмотре на приемной комиссии в МОСХе8 были признаны “формалистическими”, так что я проходил в кандидатах семь лет. Членом МОСХа стал уже как книжник».

Васильев пробует сотрудничать с Комбинатом графического искусства Московского отделения Художественного фонда РСФСР, с издательством «Изобразительное искусство» (ИЗОГИЗ), но настоящую работу получает от друга — И. И. Кабакова9, принесшего уже сделанные в контуре иллюстрации к книге Е. А. Пермяка «Сказка о стране Терра-Ферро» с просьбой их раскрасить. «Я стал отказываться. Толик (так звали Кабакова друзья) настоял. Мы начали работать, и на это время Толик переселился к нам. Так началась моя карьера художника — иллюстратора детских книг».

Да, О. В. Васильева и Э. В. Булатова большинство советских любителей искусства знало по иллюстрациям к детским книгам. Оба проработали оформителями в издательстве «Малыш» три десятилетия — с 1959 по 1989 год. По поводу особенностей своего «детского» творчества рассуждали так: «Пародия выходила слишком уж всерьез. Пародия без иронии. А иронии действительно не было. Во всяком случае, иронии сознательной. Поэтому наши иллюстрации вызывали недоумение. Вроде бы интеллигентные люди, а так рисуют. Вот и похоже на всех. Вообще‑то говоря, наши рисунки всегда можно было узнать. Может быть, как раз то, что они были похожи на всех, не на кого‑нибудь конкретно, а на всех сразу, и делало их ни на кого не похожими. Но, скорее всего, дело в том, что в наших книгах всегда было специфически наше, ни на кого не похожее пространство. И потом, все это было явно недостаточно художественно».

Насколько мне запомнилось, рисунки делал Булатов, а раскрашивал Васильев. Половину года они трудились над заказами «Малыша», другую половину — занимались собственными проектами и путешествовали. Довелось им столкнуться и с цензурой, когда в 1962 году (после погрома в Манеже, учиненного Н. С. Хрущевым) «Правда» напечатала статью о формализме в детской иллюстрации, где объектами критики были как раз Э. В. Булатов и О. В. Васильев. Е. А. Кибрик, недавний их институтский преподаватель, с трибуны съезда Союза художников произнес в адрес «формалистов» целую обличительную речь. Итог: полгода без работы. Зато — за одного битого двух небитых дают. Все постепенно наладилось. Издательство продолжало давать заказы. Дуэт иллюстрировал произведения Ш. Перро, братьев Гримм, Х. К. Андерсена, Г. В. Сапгира, В. Д. Берестова, С. В. Михалкова, Е. А. Пермяка, А. Л. Барто…

Важным этапом развития О. В. Васильева стало знакомство с именитыми собратьями по цеху — В. А. Фаворским, Р. Р. Фальком, А. В. Фонвизиным. В среде московской интеллигенции тогда ходил анекдот: «Кто такие формалисты? – А это у кого фамилия на букву “Ф”: Фальк, Фаворский, Фонвизин». Для молодого поколения графиков конца 1950‑х — начала 1960‑х годов Владимир Андреевич Фаворский являлся знаменем, олицетворением всего самого лучшего и подлинного в искусстве. Молодежь, как некогда к Л. Н. Толстому в Ясную Поляну, шла за советом к Фаворскому в «Красный дом»10 в Новогирееве. «Дом В. А. Фаворского, — писал позже Олег Владимирович, — <…> был одним из тех живых мест в советской Москве, где дух независимости и преданности искусству жил как будто вопреки тому, что происходило за его стенами. <…> Мои встречи и беседы с Фаворским совпали с последними годами обучения и началом самостоятельной работы. Это был трудный момент глубокого разлада между тем, чему научился, и тем, как воспринимал окружающее». И именно Фаворский в ходе творческого общения смог наставить молодого художника, по признанию последнего, на путь истинный. Э. В. Булатов походы к Фаворскому описывал следующим образом: «Встречи проходили так: мы задавали вопросы, Владимир Андреевич на них отвечал. Ответ всегда был глубже вопроса, поэтому, обдумав и поняв его, мы в следующий раз приходили с новым. В итоге самые сложные вещи, доводившие нас до отчаяния, постепенно оказывались простыми и ясными».

Полная электронная версия журнала доступна для подписчиков сайта pressa.ru

Внимание: сайт pressa.ru предоставляет доступ к номерам, начиная с 2015 года.

Более ранние выпуски необходимо запрашивать в редакции по адресу: mosmag@mosjour.ru

Краткие биографии, подвиги, память

О митрополите Кишинёвском и Молдавском Нектарии (Николае Константиновиче Григорьеве. 1902–1969)

О московском художнике Олеге Владимировиче Васильеве (1931–2013)