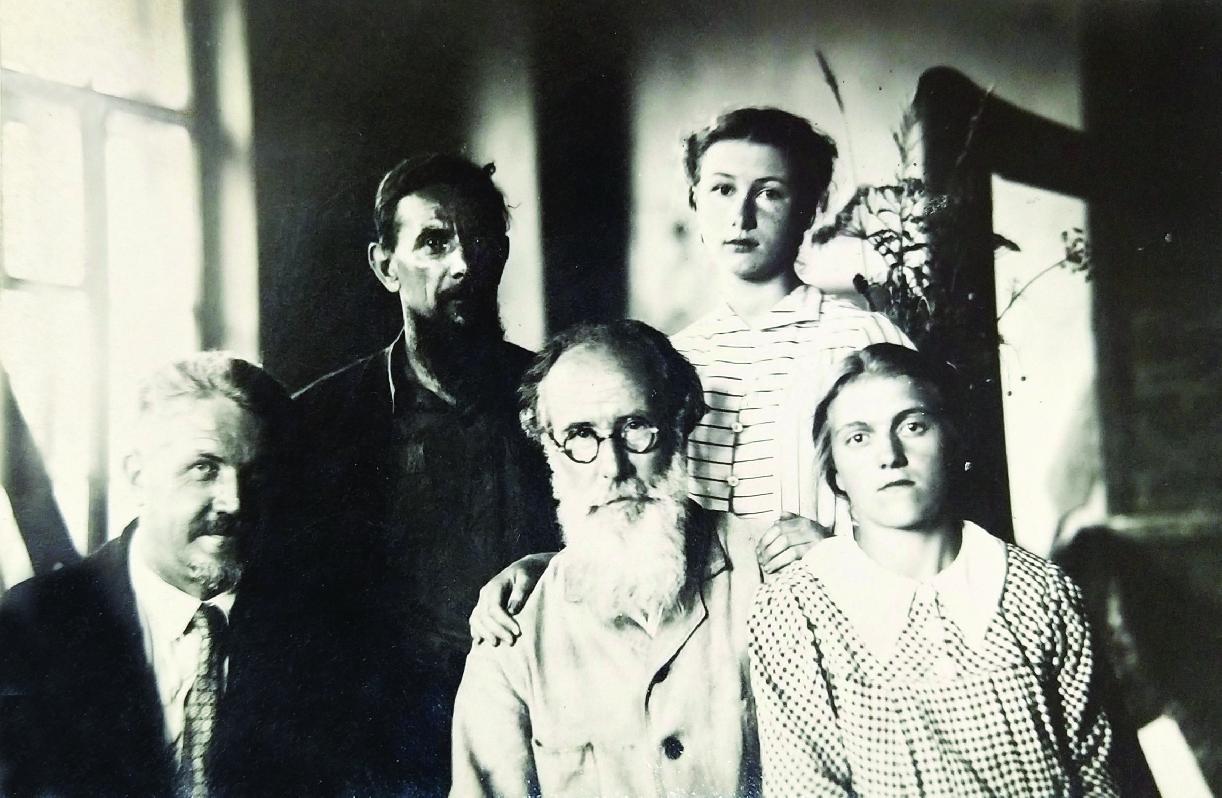

Владимир Андреевич Фаворский (1886–1964) — график, ксилограф, иллюстратор, искусствовед, педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный художник СССР — преподавал на графическом факультете1 Высших художественно‑технических мастерских (ВХУТЕМАС), в 1923–1925 годах был ректором ВХУТЕМАСа, далее — преподавателем Московского полиграфического института (1930–1934) и ряда других вузов. Фаворского считают создателем отечественной школы книжной иллюстрации, которую прошли студенты ВХУТЕМАСа и МПИ, ставшие его верными учениками. К таким ученикам принадлежал и Б. В. Грозевский. Вот что писал о нем Учитель: «Граверный язык Бориса Валериановича очень конкретный, предметный, позитивный. Но это не мешает тому, что Борис Валерианович часто лиричен, особенно в мелких своих гравюрах. Создавая какой‑либо простой натюрморт или букет цветов, он как бы любовно берет предметы в свои руки, соединяет их в пространственное целое, которое усугубляет поэзию этих простых предметов, и тем самым лирический “заряд” заставки распространяется на всю книжную страницу. Это большое искусство. <...> Сказанное здесь коротко и, конечно, недостаточно для характеристики Бориса Валериановича как художника и человека, могу еще только добавить, что он во Вхутемасе был моим учеником, и я могу этим гордиться»2. Имя Б. В. Грозевского сейчас мало кому известно. Однако он, без сомнения, достоин того, чтобы о нем написать не одну статью. В РГАЛИ хранится личный фонд художника, позволяющей проследить его жизненный и творческий путь.

Родился Борис Валерианович в Поль-

ше, в местечке Граница Петроковской губернии — пограничной станции Варшавско-Венской железной дороги. Отец, Валериан Эмилиевич, не окончив Санкт-

Петербургский университет, чтобы содержать семью, устроился помощником пакгаузного надзирателя здешней таможни. После рождения Бориса3 Грозевские переехали в Саратов. Валериан Эмилиевич получил место в Саратовском восьмиклассном коммерческом училище, где до 1918 года преподавал математику и арифметику. После ликвидации училища он работал в школах и в Саратовском сельскохозяйственном техникуме до своей смерти (1928). Мать Бориса, Ольга Николаевна, до замужества училась на Высших женских курсах в Петербурге. В Саратове она устраивала детские игры и преподавала в воскресных школах, в 1910–1914 годах работала в детской библиотеке. В мае 1917‑го вступила в Российскую социал‑демократическую рабочую партию (большевиков), что впоследствии для студента Бориса Грозевского, как мы увидим, явится немаловажным фактом. До 1920 года Ольга Николаевна работала в Саратове в библиотеке Педагогического музея, после переезда в Москву — в ряде библиотек; последней из них стала Библиотека иностранной литературы.

В августе 1908 года Борис поступил в Саратовское коммерческое училище, которое окончил в 1918 году с золотой медалью и со званием кандидата коммерции. Одновременно в 1917 — начале 1918 года он занимался на курсах вечернего рисунка в Боголюбовском рисовальном училище. По воспоминаниям Бориса Валериановича, первым его учителем рисования был художник В. Н. Перельман4: «Я на всю жизнь сохранил к нему большую благодарность за тот акцент к изобразительному искусству, который он дал мне. Под его влиянием я стал серьезно думать о рисовании и даже полгода ходил рисовать в Боголюбовское рисовальное училище. Но, к моему большому огорчению, Виктор Николаевич уехал в Москву, и я опять поплыл по течению интересов дома и товарищей, которые считали, что самое лучшее — это быть “инженером”»5.

В мае 1918 года Б. В. Грозевский поступил секретарем в местный Союз художников. Осенью Союз «слился» с другими профессиональными организациями, и Борис Валерианович перешел в городской отдел народного образования. Вначале он преподавал в Первой районной рабочей школе для взрослых, а в сентябре 1919 года начал работать в Саратовской публичной библиотеке, где организовал отдел по искусству. Параллельно с 8 августа 1918‑го посещал занятия на отделении истории искусств и археологии историко‑филологического факультета Саратовского университета. С апреля 1920‑го Грозевский — младший научный сотрудник Кабинета истории искусств при университете. В свидетельстве, выданном ему вузом 25 апреля 1921 года, говорится, что он сдал зачеты по ряду дисциплин, а также прослушал курсы по истории египетского искусства, истории новой философии, логике, исторической географии, истории древнерусской литературы, древнерусской истории, истории новой русской литературы, «старообрядчество и сектантство»6. Для получения диплома требовалось сдать еще несколько зачетов. Вероятно, Саратовский университет Грозевский так и не окончил, мечтая о карьере художника. В его автобиографии есть откровенное признание: «До сих пор я воспринимаю природу сквозь призму саратовской природы. А гудки волжских пароходов звучат для меня лучше всякой музыки»7.

Осенью 1921 года Борис Валерианович переехал в Москву и поступил на испытательное отделение ВХУТЕМАСа, а весной 1922‑го его перевели на графический факультет мастерских (Граффак). Вот как описывает вступительные экзамены 1923 года будущий художник К. Д. Дорохов: «Наконец долгожданный звонок. Комендант Вхутемаса, бородатый Г. Казиатко, открывает нам двери, и мы шумной ватагой, кто с холстом, а кто с бумагой, заполняем мастерские, где для нас уже стоят экзаменационные натюрморты. На лестнице по пути в мастерскую нам бросаются в глаза две фигуры. Пройти мимо, не обратив на них внимания, невозможно. Оба с бородами, в каких‑то полупальто‑полуплащах, на головах — нечто напоминающее монашеский клобук, похожий на тот, который мы видели на изображениях Ивана Грозного, за плечами у одного из них солдатский рюкзак. Это В. Фаворский и П. Флоренский»8. По словам Дорохова, в фигуре Фаворского «было что‑то монашеское, аскетическое». А еще в шутку студенты называли преподавателей графического факультета В. А. Фаворского, П. Я. Павлинова и П. И. Львова «чернокнижниками», поскольку в графике черный и белый цвета «решали все»9.

Несмотря на исполнение мечты Б. В. Грозевского — поступить в знаменитый ВХУТЕМАС, в годы учебы не все складывалось гладко. Личный фонд художника (РГАЛИ) содержит любопытный документ — черновик заявления в правление ВХУТЕМАСа с изложением взгляда на решение исключить его, Грозевского, из числа студентов. Заявление написано, по‑видимому, в период с 1922 по 1924 год. Приведем этот любопытный документ полностью без учета сделанных автором карандашных поправок (стиль оригинала сохранен): «Прошу пересмотреть постановление обо мне местной комиссии, т. к. считаю его совершенно ошибочным. Мнение, вынесенное комиссией обо мне, не соответствует действительности. За последние два года мною была проделана над собою значительная работа в области идеологии, в особенности под влиянием матери (члена РКП в начале 17 г. и служащей в Женотделе ЦК РКП)10, с которой я живу в одной комнате. Результатом этого явилось мое идейное желание активно работать в рядах РКП. Сознавая себя еще недостаточно дисциплинированным для проведения этого желания в действительность, я ставлю его главной задачей моей жизни. Обвинение местной комиссии опровергается тем, что с самого начала советской власти, когда еще вся интеллигенция саботировала, я работал по организации Союза художников, был там секретарем, а в 1918‑м году начал работу на культурном фронте, работая в районных школах для рабочих и в Саратовской публичной библиотеке, где мною был организован художественный отдел и кружок Изо. Работая таким образом, я понял, что мне необходимо научиться производству. В Саратове этого получить было нельзя, и я поехал в Москву. Здесь, живя с матерью в очень плохих материальных условиях, мне с большим трудом удалось наладить регулярную и серьезную работу в Вхутемасе. Для меня мастерские стали насущной потребностью, и вне их стен я не могу себя мыслить. При успешном проведении моей академической работы я никогда не уклонялся от общественной деятельности. Кроме того, что я работал как помощник старосты своего отделения (деятельность, требующая немалого времени), я был выбран секретарем художественно‑производственной секции на Граффаке и начал работу по организации кружка Изо при Институте журналистики. После всего этого мне совершенно непонятно постановление комиссии и неясны мотивы, почему я не могу быть полезным членом для общества»11. В результате Грозевский продолжил учебу в мастерских, переименованных в 1927 году в Высший художественно‑технический институт (ВХУТЕИН).

За время пребывания на Графическом факультете Б. В. Грозевский проходил, как и полагалось студентам, производственную практику: в 1924 году — в 4‑й типографии Мосполиграфа, в 1925‑м — в 16‑й типографии того же объединения, в 1926‑м — на фабрике деревянных шрифтов. «Все эти практики принесли мне огромную пользу не только в знании производства, но и в смысле формирования моего общественного сознания»12. Памятуя, наверное, о пережитом «почти» исключении из числа студентов, он вел активную общественную деятельность: был секретарем секции изоклуба Рабис13, секретарем Предметной комиссии отделения книги в институте, оформлял стенгазету в горкоме Рабис, преподавал плакатную работу на краткосрочных библиотечных курсах, рисование и живопись в средней школе; будучи старшекурсником, проводил занятия по композиции книги со студентами 1‑го и 2‑го курса...

Полная электронная версия журнала доступна для подписчиков сайта pressa.ru

Внимание: сайт pressa.ru предоставляет доступ к номерам, начиная с 2015 года.

Более ранние выпуски необходимо запрашивать в редакции по адресу: mosmag@mosjour.ru