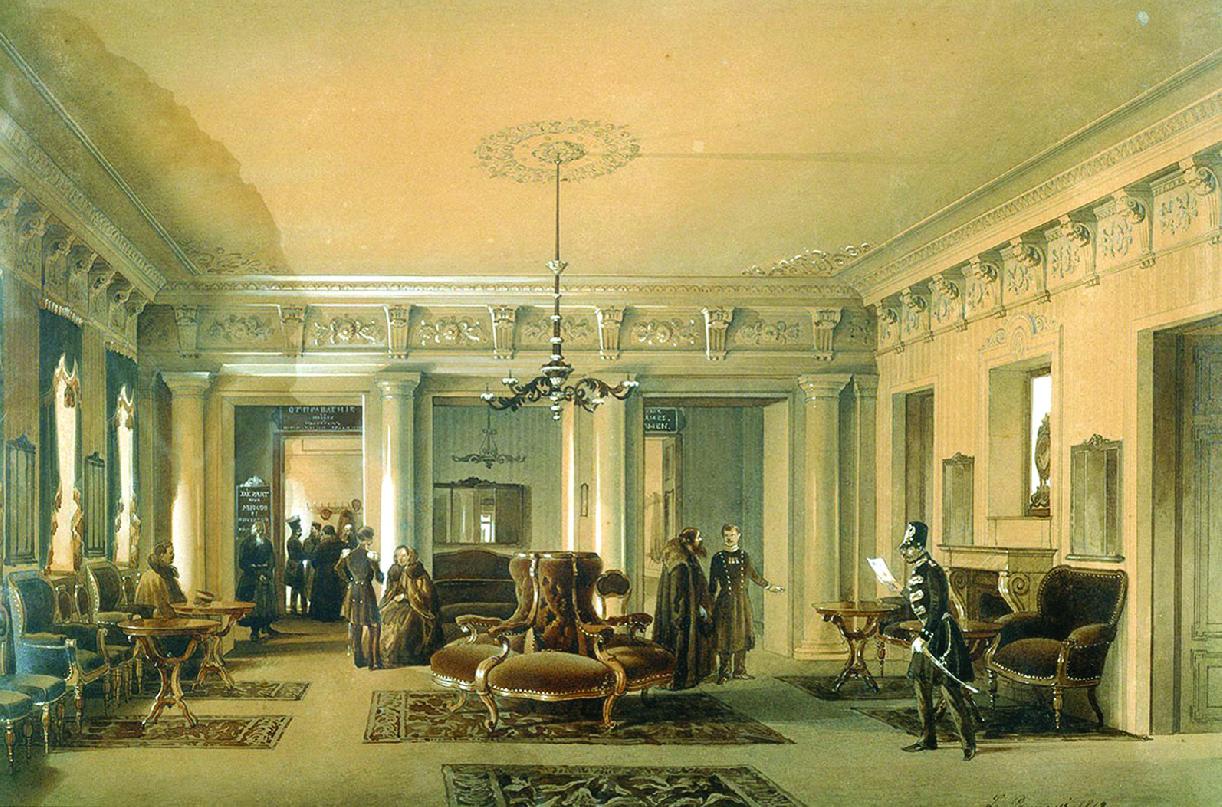

Л. Премацци. Зал ожидания в Отделении почтовых карет и брик (станции почтовых дилижансов) на Большой Морской в Санкт-Петербурге. Акварель, белила. 1848 год. Государственный исторический музей

Л. Премацци. Зал ожидания в Отделении почтовых карет и брик (станции почтовых дилижансов) на Большой Морской в Санкт-Петербурге. Акварель, белила. 1848 год. Государственный исторический музей

Москва первой половины XIX века переживала большие изменения, превращаясь из дворянского в промышленно-купеческий город. В быту наблюдалось заметное сближение различных социальных групп. Изменялся и внешний облик горожан — следствие начавшейся урбанизации.

Поэт, критик, переводчик Михаил Александрович Дмитриев, писавший мемуары в конце 1850-х — начале 1860-х годов, свидетельствовал: «До французов в Москве хотя было гораздо более роскоши, чем ныне, но удобств жизни несравненно менее. Нынче каждый кучер может за несколько копеек напиться в трактире чаю; каждая прачка имеет дома самовар и может на несколько же копеек купить в лавочке чаю и сахару: тогда этого не было! Простолюдины вместо чаю пили сбитень, с которым сбитенщики ходили по улицам. Ныне сбитню совсем нет, а жаль! Он согревал на морозе лучше чаю, не расслабляя желудка, и не приучал к барству и пустой роскоши. <…> В целой Москве было только две кондитерских: Педотти на Тверской и Гуа на Кузнецком мосту»1.

Персонаж очерка «Счастливица» (1835) — московская жительница Федосья Сергеевна — собирательный образ тогдашнего городского обывателя. Это женщина «средних лет, т. е. между тридцатью и сорока» и «как видно, среднего сословия», ее «блаженный супруг <…> портной, или сапожник, или столяр, или цирюльник». «На ней салоп лисий, или драдедамовый, или терновый, или шелковый, судя по времени года. Если голова ее не закрыта большим платком от ненастья, то вы видите на ней огромный тюлевый чепец. <…> Этот чепец куплен не в магазинах Кузнецкого моста, а в городе, в лавке московского купца Виктора Тимофеевича Пономарева, где чепцы и шляпки продаются покупщицам не мадамами и не девушками, а сидельцами в русских кафтанах, зимою же в овчинных тулупах. Зато и цена чепцу пятнадцать рублей, а не сорок»2. Но «жестокой нужды Федосья Сергеевна никогда не боится: у нее самовар аккуратно ставится два раза в день, и каждый раз Федосья Сергеевна выпивает с одним куском сахара по пяти, по семи или по девяти чашек». А ведь чай и сахар относились к дорогостоящим продуктам3. Приданым дочерей Федосьи Сергеевны «давно набиты сундуки. И столовое серебро, и образа в окладах — все заготовлено. Сыновья все в ученье; среднего подготовляют в “неверситет”, семьсот [рублей] за него одного платят и не охают. Есть из чего!»4

* * *

Послепожарная Москва требовала капитального восстановления и благоустройства. Городское пространство упорядочивалось, застройка велась по архитектурному плану с учетом уже сложившихся старинных ансамблей. Расширялись и регулировались улицы, закладывалась система центральных площадей, оформлялись кольцевые магистрали. Усложнялись и модернизировались инженерные коммуникации. Городской водопровод технически переоснастили, площади украсили водоразборными фонтанами скульптора И. П. Витали.

При открытии разного рода заведений все больше учитывались требования комфорта. Так, о распахнувшей свои двери в 1832 году Библиотеке для чтения Н. Н. Глазунова пресса писала: «Теперь, не костенея от холода, не страдая от угара в темном подвале, можно, как у себя дома, читать, писать. <…> Библиотека расположена в двух обширных светлых залах; посреди второй комнаты стол с свежими новостями; по стенам мягкие диваны»5.

«Москва издревле славилась своими тротуарами, где смелые пешеходцы ломали себе ноги, а осторожные предпочитали идти по неровной мостовой»6, — отмечал журналист и книгоиздатель Ксенофонт Алексеевич Полевой. Однако и эта ситуация менялась: «Тротуары на многих улицах сделаны из асфальта или дикого камня и не представляют тех затруднений для пешеходов, как это было несколько лет назад; площади везде чисты и украшены фонтанами»7.

Особое внимание уделялось озеленению старой столицы — были устроены Кремлевский сад, бульвары и парки, сделавшиеся модными местами прогулок, а также демонстрации новых туалетов. Надежда Осиповна Пушкина писала дочери в 1833 году: «Кремлевский сад великолепен, и все дамы прогуливаются на воздухе, чуть двигаясь, разодетые в пух и прах»8.

Градостроительный проект учитывал необходимость возведения гостиниц, «кофейных домов, конфектных и модных лавок или тому подобных благовидных и опрятных заведений»9. Современник восхищался: «Прекрасное изобретение — кондитерские лавки! Сюда стекается множество людей разных состояний, чтобы отдохнуть, позавтракать, прохладиться, поговорить»10. Посетители кофеен могли не только отведать душистого напитка с булочкой или пирожным, но прочитать свежую газету или журнал, провести время в компании. Художник, скульптор, историк искусства Николай Александрович Рамазанов в 1839 году записал в дневнике: «Кофейный дом. <…> Игра на биллиарде, в шашки, пение с фортепьяно, всевозможные журналы, прекрасный кофе ставят этот приют празднолюбия на высокую степень»11.

Градостроительные достижения фиксировались на издававшихся в первой половине XIX века планах. С 1820-х годов начали выпускать адресные указатели.

* * *

Возникали новые формы досуга. На рубеже XVIII–XIX веков в Западной Европе и в России приобрели популярность панорамы, диорамы, косморамы, позволявшие получить представление о чужих странах или событиях минувших дней. Уже в 1805 году в Москве демонстрировалась панорама «Париж». В 1820–1840-х годах в обеих столицах «было открыто свыше сорока кабинетов косморамы, в которых было продемонстрировано порядка пятисот видов»12. В 1851 году на Тверской улице в доме Гурьева публике предлагалась большая панорама, состоявшая из 30 различных картин, включая виды Всемирной выставки в Лондоне13.

Московская жизнь стала привлекательным сюжетом для художников, запечатлевших на многочисленных литографиях первой половины XIX столетия всевозможные уличные сценки. В 1840-х годах некоторые писатели обратились к изучению городской «толпы»; в качестве героев их очерков выступали шарманщики, приказчики, фельетонисты, гостинодворцы, ремесленники, дворники…

Полная электронная версия журнала доступна для подписчиков сайта pressa.ru

Внимание: сайт pressa.ru предоставляет доступ к номерам, начиная с 2015 года.

Более ранние выпуски необходимо запрашивать в редакции по адресу: mosmag@mosjour.ru