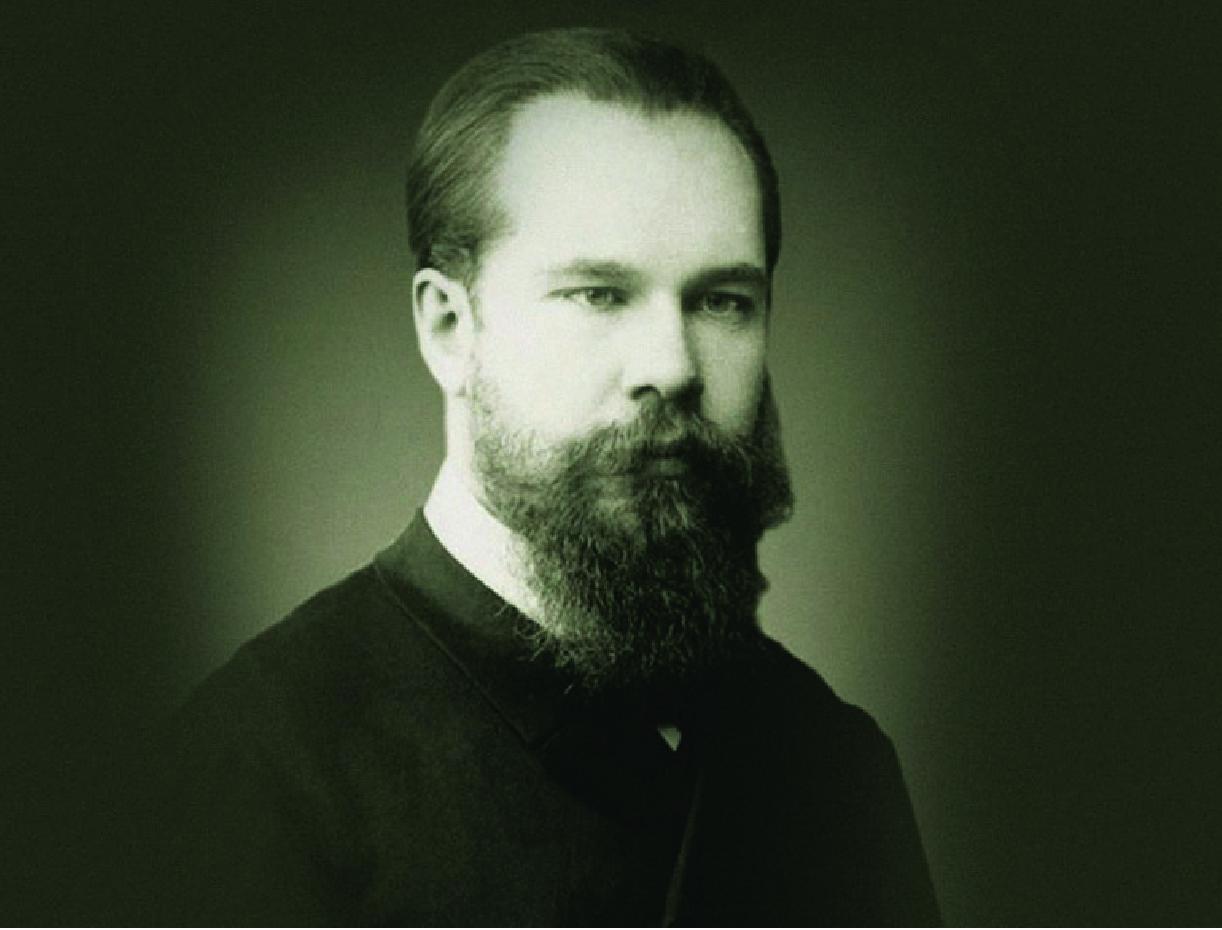

Сергей Иванович Танеев. Конец XIX века

Сергей Иванович Танеев. Конец XIX века

Николай Александрович Алексеев, крупный предприниматель и меценат, очень много сделал для Москвы на посту городского головы (1885–1893), в том числе в сфере культуры. Например, он способствовал передаче городу знаменитого художественного собрания П. М. Третьякова, о чем шла речь в моей предыдущей статье (Московский журнал. 2018. № 6). Предлагаемая статья посвящена роли Н. А. Алексеева в музыкальной жизни Первопрестольной.

9 января 1877 года общее собрание членов Московского отделения Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) избрало Николая Александровича на должность директора. Назначение утвердил председатель общества — великий князь Константин Николаевич1.

Этому предшествовало многолетнее увлечение Н. А. Алексеева музыкой. Среди «интереснейших людей Москвы» на обедах и балах у Алексеевых бывали известные музыканты, в том числе основатель Московской консерватории Н. Г. Рубинштейн2. Знакомство с ним, состоявшееся, вероятно, еще в родительском доме, имело для Николая Александровича большое значение. Впечатленный творчеством и харизмой маэстро, юноша начал посещать заседания ИРМО.

В середине 1870-х годов финансы Московской консерватории и Музыкального общества были расстроены. Однако ситуация заметно изменилась после того, как 1 февраля 1877 года Н. А. Алексеева избрали казначеем Московского отделения ИРМО3. Николай Александрович не только привел в порядок финансовую документацию — он из собственных средств выделял обществу беспроцентные ссуды. Так, в июне 1878 года Н. А. Алексеев и С. М. Третьяков ссудили крупную сумму на приобретение дома князя Воронцова по Никитской улице, в котором располагалась консерватория. Дирекция нашла нужным совершить капитальную перестройку здания с целью его лучшего приспособления для нужд учебного заведения. Летом 1879‑го эти работы были произведены — опять же на ссуженные Алексеевым средства4.

Николай Александрович восхищал музыкантов своей энергией, вникая во все дела и проявляя при этом недюжинные организаторские способности. В письмах к Н. Г. Рубинштейну он сообщает о подготовке к репетиции «Литургии» П. И. Чайковского в консерватории5, о созыве общего собрания действительных членов ИРМО6. В 1880 году Николай Григорьевич завизировал наградной список «за отличия неслужебные» по Московскому отделению ИРМО, представив Н. А. Алексеева к ордену Святого Станислава III степени. Перечисляя его заслуги, композитор особо отметил «энергическое и ревностное содействие при покупке для Московской консерватории обширного дома, <…> для чего Алексеевым дано отделению заимообразно без процентов 100 000 р., и, кроме того, им же сделана значительная ссуда по ремонту и приспособлению помянутого дома для помещения консерватории, что при его личном руководстве и постоянном наблюдении окончено с таким успехом, что зала сия в консерватории открыта в минувшем году вполне своевременно, т. е. 1 сентября, и само помещение по своему устройству и отделке не оставляет желать ничего лучшего»7. Награды Николай Александрович удостоился 20 апреля 1880 года «во внимание примерной и усердной деятельности» на пользу Московского отделения ИРМО8.

Н. А. Алексеев также всемерно поддерживал талантливых композиторов и исполнителей. Например, в 1883 году он частично оплатил заграничную стажировку А. И. Зилоти — молодого пианиста-виртуоза, любимого ученика Н. Г. Рубинштейна и профессора Московской консерватории Н. С. Зверева. По свидетельству стажера, ему предоставили неограниченный кредит: «Я мог тратить что хочу, но при условии, чтобы я записывал все расходы. Мало того, Зверев сказал дирекции (Московского отделения ИРМО. — К. П.), что я очень люблю в карты играть; что я могу попасть в какую-нибудь компанию шулеров; что меня могут обыграть и мне нечем будет заплатить; что я по своему характеру этого не вынесу, — поэтому мне должны гарантировать известную сумму на случай проигрыша в карты, что иначе он меня не пустит за границу и устроит меня в Москве. Алексеев согласился на это условие и заявил, что он, кроме общих расходов, ассигнует от себя на случай проигрыша в карты 10 000 руб. Вот на каких условиях я поехал за границу!»9

Нельзя не вспомнить один эпизод, не связанный с нашей темой, но свидетельствующий об участливом характере Н. А. Алексеева. В начале 1880-х годов Анатолий Ильич Чайковский, брат композитора, был переведен на работу из Петербурга в Москву прокурором окружного суда. Обаятельный и подкупавший «невероятным шармом», он стал бывать у Рукавишниковых, Якунчиковых, Алексеевых. В семье последних Анатолий Ильич познакомился с красавицей Прасковьей Владимировной Коншиной — младшей сестрой супруги Николая Александровича. Между молодыми людьми возникло взаимное сердечное чувство. Чайковский сделал возлюбленной предложение, которое она приняла. Оставалось получить согласие отца — Владимира Дмитриевича. Однако тот, истый москвич, не любивший петербуржцев, скорее всего, отказал бы10.

Успех сватовства обеспечил Алексеев. Заехав как-то с супругой к тестю, он рассказал ему о предложении А. И. Чайковского. Владимир Дмитриевич и слышать не хотел о браке дочери с человеком не из купеческого круга, с «петербургским матрасилкой». «Николай Александрович знал все чудачества Владимира Дмитриевича, но любил его искренне, был с ним всегда внимателен и нежен; а нежностью можно было заставить старика-отца сделать все что хочешь. <…> Он расхваливал Анатолия Ильича, “как товар на Нижегородской ярмарке”, клялся и божился, что Анатолий Ильич не “петербургский матрасилка”, а чудесный, серьезный человек». Но суровый тесть оставался непреклонен. Тогда Алексеев попробовал последнее средство — стал перед ним на колени и пригрозил стоять так хоть целую ночь, пока не получит согласия на свадьбу. В конце концов Владимир Дмитриевич, обожавший зятя, скрепя сердце уступил. Услышав это, Алексеев «вскочил на ноги, поцеловал отца и бросился из залы, где они сидели. Через аванзалу полетел вниз по мраморной лестнице в переднюю, приказал лакею заморозить шампанское, накинул шинель, взял шапку в охапку, понесся в своих парных санях и мигом привез Анатолия Ильича в коншинский дом. Пили шампанское, Владимир Дмитриевич плакал, всех целовал, растаял от счастливого вида нареченных, пили до утра. Как скоро Владимир Дмитриевич полюбил этого “матрасилку”!»11

После свадьбы Н. А. Алексеев и П. И. Чайковский стали свояками. Кстати, Петр Ильич, высоко ценя труды Николая Александровича, предлагал сделать его директором Московской консерватории. Однако согласно уставу учебного заведения эту должность мог занимать лишь человек, имеющий профессиональное музыкальное образование. Чайковский сокрушался: «Величайшее несчастье, что устав требует для директорского места музыканта. Не будь этого пункта, <…> консерватория в лице Никол[ая] Ал[ександровича] Алексеева <…> имела бы превосходнейшего директора. Нельзя ли этот закон обойти? Не хочет ли Ник[олай] Алекс[андрович], чтобы я несколько своих сочинений издал бы под его именем, чтобы он имел предлог с подобающим ему достоинством и свойственными ему превосходными административными качествами сесть на директорское место?»12

Руководителем Московской консерватории Н. А. Алексеев так и не стал, но продолжал высоко ценить музыкантов и те встречи с прекрасным, которые они дарили. Лучшим подарком для друзей и близких он считал билеты и абонементы на концерты ИРМО. Своему учителю, известному пушкинисту Петру Ивановичу Бартеневу в октябре 1882 года Николай Александрович писал: «Долго берег я этот последний билет на симфон[ическое] cобр[ание], и недаром. Отдаю его тому, кому, конечно, никогда не могу отказать в чем-либо»13. Чуть позже Алексеев подарил Бартеневу абонемент на 1883–1884 годы и «квиток для входа на все репетиции симфонических собраний»: «Очень рад, что могу сделать Вам что-либо приятное, и прошу верить искреннему уважению Вашего ученика»14.

В то же время он проявлял предельную принципиальность в деловых и организационных вопросах. Например, правителю дел Московского отделения ИРМО Н. П. Ситовскому Николай Александрович писал в довольно жестком тоне: «Все учебные заведения, получающие от думы субсидию, приглашают ис[полняющего] д[олжность] городского головы на выпускные экзамены. Московская консерватория этого не сделала. Покорнейше прошу Вас послать в думу, Михаилу Федоровичу Ушакову, расписание экзаменов, подчеркнув выпускные»15. И позже, обсуждая репертуар текущих концертов ИРМО: «Прошу Вас передать Сергею Ивановичу (директору Московской консерватории С. И. Танееву. — К. П.), что я совершенно согласен с мнением художественного совета относительно Лобро. 15 декабря Климентова петь не будет, она уезжает в Петербург. Спросите, <…> кто будет петь: Макарова или Лазарева. Мое мнение: в публикации не следует писать “экстренное“, а просто “утро камерной музыки“, и эти слова напечатать крупно, как и слова “Разовые билеты по 1 р. 50 к.”»16...

Полная электронная версия журнала доступна для подписчиков сайта pressa.ru

Внимание: сайт pressa.ru предоставляет доступ к номерам, начиная с 2015 года.

Более ранние выпуски необходимо запрашивать в редакции по адресу: mosmag@mosjour.ru